活用促進へ、国が検討会

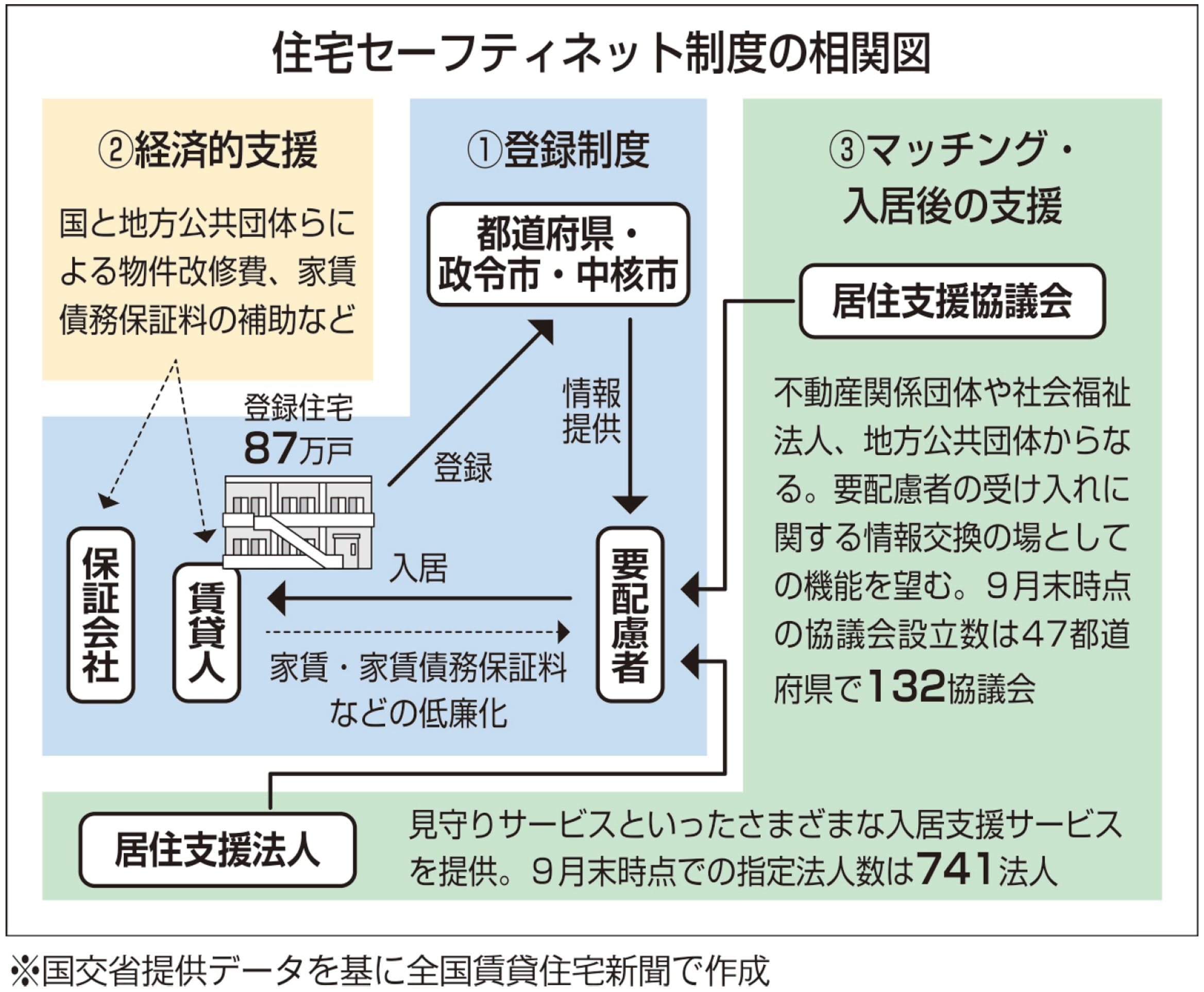

高齢者や障がい者といった、住まいの確保が難しい住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)を入居対象とした住宅「セーフティネット住宅」は、10月で制度開始から6年目を迎え、対象物件が増加傾向にある。一方、制度の活用実態には課題が残り、国は検討会を立ち上げ改善案を協議している。

登録物件87万戸超

国土交通省は、セーフティネット住宅の数を確保する段階から、次の活用実態に目を向け、利用促進への課題解決に動く。

セーフティネット住宅の登録戸数は、9月末点で87万5855戸に上る。2022年9月末時点では76万戸超だったことから、1年間で10万戸強増加したことになる。大手管理会社の物件登録が戸数増加をけん引する。

住宅局安心居住推進課の橋口真依企画専門官は「要配慮者の受け皿は増えてきた。しかし、要配慮者専用住宅の数は5536戸と、22年から大きな増加はみられていない。また、登録住宅の空室率が2~3%であり新規入居が限定的で、家賃帯などが要配慮者のニーズと合致しない実態もある」と課題を話す。

そのため、国交省、厚生労働省、法務省の3省の連携強化と併せ、セーフティネット住宅の活用実態における課題を分析する検討会を立ち上げた。9月末には課題解決の方向性を示す中間とりまとめの素案が完成した。

広範な対象者属性

国が分析した活用促進における課題は、大きく二つの立場の視点から挙げられた。オーナーと入居者となる要配慮者だ。