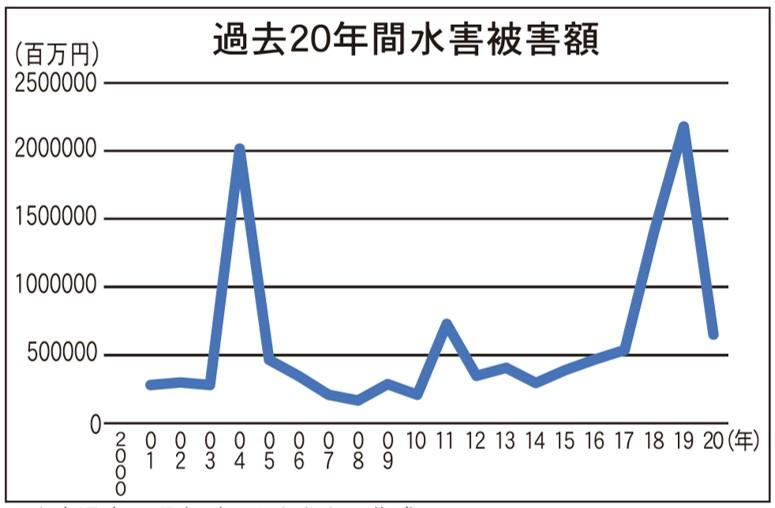

近年、日本では水害による被害が拡大している。国土交通省の調査によると、過去20年間の水害被害額の平均約6000億円に対して、過去5年の平均は約1兆円にまで増え、2019年には被害額2兆1799億円を記録した。こうした状況を受けて、水害対策の機能を強化した賃貸住宅が登場し始めている。

豪雨災害の拡大傾向が背景

賃料アップを実現

投資用ワンルームマンションの開発・販売などで年間165億円を売り上げる(21年12月期決算の見込み)シーラ(東京都渋谷区)は、9月末に同社初となる地上10階建ての水害対策マンション「SYFORME SUMIYOSHI(シーフォルム住吉)」を竣工する。

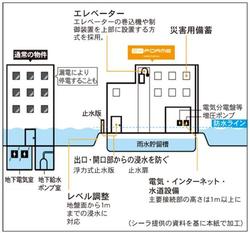

右が「SYFORME SUMIYOSHI」の水害対策

物件が立地するのは、東京都江東区大島。一級河川である荒川と隅田川に囲まれた立地を踏まえ、物件の水害対策の機能をハード面とソフト面の両方で強化している。特に力を入れているのは浸水対策だ。

ハード面では、1階の開口部に止水板を設置するとともに止水扉を採用。停電した場合を想定し、止水板は電気式ではなく、水位が上がると自動的に浮き上がる浮力式を採用している。また、全80戸の住戸はすべて2階以上に配置した。

さらに、パットマウント(変圧器)や分電盤といった電気設備、水道設備、インターネット設備といったインフラ設備は地下ではなく、地上から1m以上の場所に設置。エレベーターは動力装置がかごの下ではなく上に配置されている商品を選んだ。各住戸に給水するための増圧ポンプが停止しても使用できる独立型の水道設備も用意している。

ソフト面では、1階と10階に災害用の備蓄庫を設置し、全住民の3日分の保存食や飲料水、簡易トイレなどを備蓄。スマートフォンなどの充電用に、水を入れるだけで使用可能なマグネシウム空気電池やソーラーパネルも用意している。また、連絡手段としてエントランスの上部にデジタルサイネージを設置するほか、専用のアプリを通じて入居者へ直接メッセージを送れるようにしている。

水害対策の機能を強化した物件のメリットは、入居者の安全確保のほか、オーナーにとっては賃料アップが考えられる。実際、湯藤善行社長は「近隣の物件よりも5、6%高い賃料でも入居は決まり始めており、コストに見合うだけの効果を十分見込めることがわかった」と話す。加えて、水害対策機能が高い物件であれば、川沿いに立地していても災害時のリスクを抑えることができるため、エリア選定の自由度が高まるという。

地域の防災拠点に

大東建託(東京都港区)は22年1月に、水害対策に特化した災害配慮型賃貸住宅商品「ぼ・く・ラボ賃貸住宅」の販売を予定している。

同商品はRC造と木造のハイブリット。浸水被害に遭いやすい1階の躯体には強度が強く、原状回復もしやすいRC造を採用。テレワークや楽器演奏部屋としての利用を想定した共用スペース、事務所、駐車場などを配置した。居住空間となる2~3階には木造を採用している。

同社では、全国にある大東建託の支店を防災拠点「ぼ・く・ラボステーション」とする計画を進めており、22年3月末までに36拠点の設置を目指している。さらに、ぼ・く・ラボ賃貸住宅をこの防災のサテライトステーションとして活用する仕組みを構築していく予定だ。

気候変動に伴い、水害の発生は今後ますます頻繁になる可能性がある。水害対策を強化した物件は、オーナーだけではなく、地域社会にとっても大きな財産となる。SDGsが普及していく中、ニーズが高まっていきそうだ。

(9月27日1面に掲載)