建設件数・仲介件数・管理戸数など各種指標で、「伸びている会社」と「後退している会社」に二極化が進んでいる。後退した会社は「コロナだから」と言うが、成長企業は必ず生産性革命をし、イノベーションしている。

2022年、二極化がさらに進む

本紙、1月3・10日号に発表された「賃貸仲介件数ランキング」。経営者は、このランキングの変動が、毎年気になるものだ。「ライバル会社を抜いた」「21年より順位を上げた(あるいは下げた)」は、自尊心や従業員のロイヤリティにつながり、オーナーからの信頼醸成にもつながる。

こうしたランキングが、日本人は大好きだ。就職人気企業ランキングや住みたい街ランキング、あるいは「食べログ何位の店だ」とか「ミシュランで星が何個」など、どうしても気になってしまう。

ランキングよりも「件数増減」に着目を

群馬県の山本一太知事は県別の魅力度ランキングにおいて2021年は群馬県の順位が44位と4つ下がったことについて「なぜ下がったのか判然としない」と批判。法的措置も含めて今後の対応を検討すると述べた。

仲介件数ランキングなども、順位よりその件数の増減を深掘りすることが大事だ。

上位企業は仲介件数苦戦

仲介件数の増減を見ることはとても興味深い。コロナ禍で、「学生」「法人」「外国人」といったマーケットが仲介件数を減らす要因となったのは周知の事実だ。ランキング上位企業ほど、特に法人の異動減の影響を受け、件数拡大は苦戦した。

その一方で、エリア別ランキングに着目すると、地方の雄が躍進している。仲介と管理の両方の部門を持つ地方企業が、自社物件のリノベーションや設備強化など対策に集中し、「学生」「法人」「外国人」の減少分を上回る業績を「一般客」で上げ、マーケットは寡占化に進んでいることがうかがえる。特定の市や街では、独占的に市場を席巻する企業が飛躍的に仲介件数・管理戸数を伸ばしており、コロナ禍という外部環境変化を内部環境のイノベーションにより乗り越えていることがうかがえる。

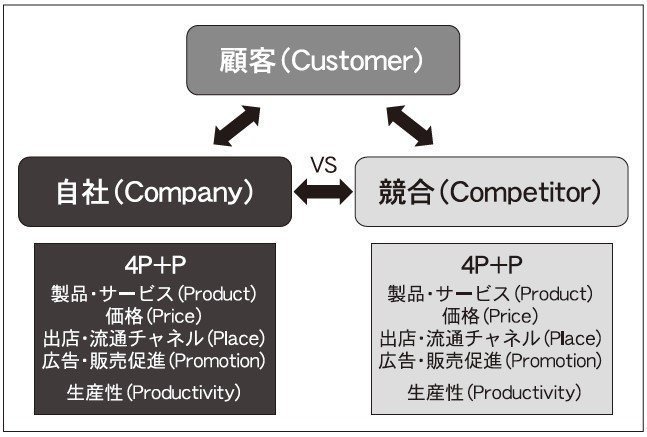

定番の3C分析と4P分析

マーケティングでは、「3C分析」「4P分析」が定番である。 顧客(Customer)により、自社(Company)か競合(Competitor)かが、選択され、結果業績は生まれている。

入居者を主人公とすれば「仲介件数」がKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)となり、それを3C4Pで分析したい。すなわち、繁忙期までに新築の専任を勝ち取り、築古の魅力を上げ、管理物件を増やすかという「製品(Product)」の強化。そして仲介手数料や適性賃料の募集といった「価格(Price)」、出店をどこにするかといった「流通チャネル(Place)」も大切だ。

そしてなによりも重要なのは「広告(Promotion)」の施策である。仲介件数をアップしている会社は、「掲載物件数」「掲載の仕方(写真点数や代表物件となる割合)」「反響に対するやりとりの質・スピード・頻度」の優位性は高い。

成功要因は、「生産性」

さらに、仲介件数を伸ばしている会社の多くは、「反響専任チームを設置」していたり「IT重要事項説明を9割以上徹底」していたり「ロールプレイングや接客力が高く、成約率が6割以上」となっていたりする。

すなわち、4Pのフレームだけでなく、「反響来店率」「成約率」「付帯セット率」などのいわゆる「打率」にあたる指標の数値が高い。これは、端的には「仲介力そのものが高い」といえるが、4P施策に加え、もう一つのPとなる「生産性(Productivity)」が高いといえる。

「掲載」や「来店獲得」に生産性概念

22年は、仲介実務の生産性改善のイノベーションが間違いなく進む。

IT重説は、土日の接客件数を増やし仲介件数を増やすというイノベーションをもたらした。ユーミーホールディングス(神奈川県藤沢市)や良和ハウス(広島市)は、ほぼ100%専任部署でIT重説を行うことで、店舗側の接客件数を増やしている。ただし、これまではどうしても郵送での重説資料の送付と、捺印された書類の回収や督促が必要であった。

しかし、22年5月には宅地建物取引業法が改正され、書面はPDF、捺印は電子契約でOKとなる。さらに生産性が改善されることは間違いない。

そして、すでに掲載のRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)化やアウトソーシング化も進んでいる。今春はARによる物件ステージングも進み、生産性はさらに高まる。

ハウスメーカーは生産性にかじを切る

実は、管理戸数ランキングのほうも、詳細に件数の伸びを見ると興味深い傾向が見られる。

ランキング上位は当然、建築をしているハウスメーカーが占めている。圧倒的な寡占化状態にあり、上位10社でマーケットの管理戸数の半数近くを占めている。なにしろ毎年建築をしているのだから、自動的に管理は増えていく。こうした大手は積極的に不動産テックを活用し、さらに生産性を高めている。

すなわち、昨今のハウスメーカーは4Pの指標で飛躍的な革命は起こしていないが、テクノロジーでさらに収益性を高めようとしているのは明らかである。

管理戸数も伸ばす地方の雄

こうしたなかで、実は地方の雄は、管理戸数も伸ばしている。建築部門も持っている会社もあるが、その一方で、既存物件の管理受託にも積極的だ。

仲介件数を伸ばしている地方の雄は、地域からの信頼も厚く、オーナーアプローチも定期的に行っている。担当エリア内での小回りのよさは、大手ハウスメーカーもしのぐ。また、管理受託メンバーを専任で配置するにはある程度の企業規模が必要であり、地方の雄たる企業は、周辺の中小企業よりも優位な立場となる。大量発注や修繕件数の多さは、マーケット内での価格決定権やルールブレイカーとなり、管理戸数を伸ばす地方の雄はさらに生産性を高め、管理戸数を伸ばす。

中小企業は堅実に

一方で、中小企業は「より安い修繕費用」「より高い入居率」「より強い仲介力」が求められると、新規管理受託は苦戦することもある。むしろ、管理獲得で労働工数が増え、大変なばかりでちっとももうからないかもしれない。物件を購入し、自らオーナーとなったほうが収益性を高めることすらある。

時代に煽られて、無理やり不動産テックを導入してもあまり生産性が変わらなかったケースもある。ところが、ちゃんと不動産テックを活用して、休日増加や業績アップにつながった事例も多数登場している。 すなわち、玉石混交の不動産テックの中で、なにが本当に中小の役に立つか問われ淘汰(とうた)も始まる22年となるのだ。

上野 典行

プリンシプル住まい総研所長

1988年リクルート入社。大学生の採用サイトであるリクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者に従事。2008年より賃貸営業部長となり2011年12月同社を退職し、プリンシプル・コンサルティング・グループにて、2012年1月より現職。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。http://www.principle-sumai.com/

(2022年1月31日17面に掲載)