投資用不動産を開発するタスキ(東京都港区)と新日本建物(東京都新宿区)が、持ち株会社タスキホールディングス(以下、タスキHD:東京都港区)を設立し、1日、東証グロース市場に新規上場した。タスキHDは、売り上げ、利益、時価総額、総資産額、株の流動性など、東証プライム市場の上場基準を満たしており、2026年までにプライム市場への市場替えを狙う。

東証グロース市場に上場

事業会社は存続

新会社タスキHDの会長には新日本建物の近藤学社長が、社長にはタスキの柏村雄社長が就いた。タスキ、新日本建物の両社は、事業会社としてHD会社の下で存続する。上場に先立ち、両社はそれぞれの上場を3月28日に廃止した。新会社の株が、新日本建物1株に対して1株、タスキ1株に対して2.24株割り当てられる。

新会社の設立は、23年5月、タスキ側の声掛けにより動き出した。プライム市場を目指すこと、金利や建築費の上昇といった市況を踏まえ、盤石な経営基盤を築くことの2点を狙った。元々、タスキは新日本建物の子会社として13年に創業。17年に資本関係を解消したが、多くの社員が旧知の間柄であり、事業における交流は続いてきた。

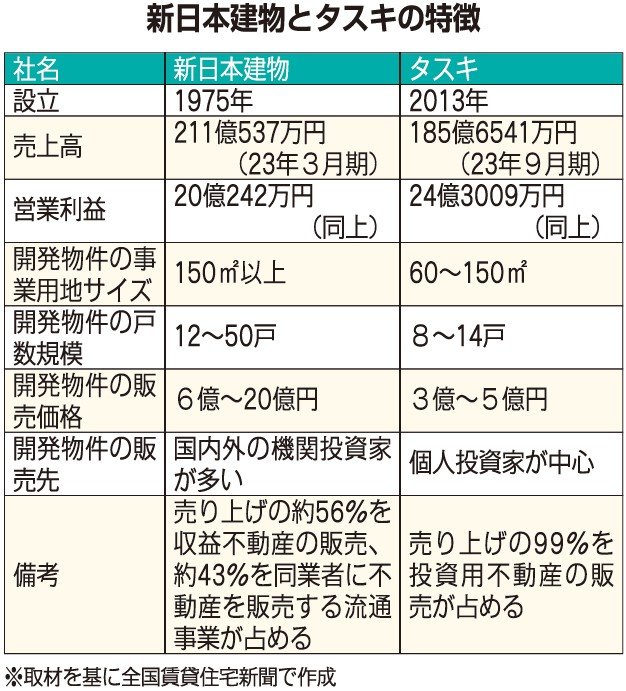

両社の事業は、東京都心部での投資用不動産の開発という点で共通する。異なるのは対象となる土地の大きさだ。タスキは150㎡以下、新日本建物は150㎡以上を対象とする。両社がそれぞれ抱える仕入れと販売の営業組織が、双方の商材を取り扱う体制を整えることで、シナジー効果を高めたい考えだ。

新日本建物は1975年創業と歴史が長く、金融機関との関係も深いことから、土地の仕入れに強みがある。一方、タスキはシステム開発に強い。自社で開発した不動産デベロッパー向け業務支援システムを使った効率的な事業運営を新日本建物の業務にも生かしていく。

タスキHDは、両社のコーポレート部門を引き継ぐ。2社は事業会社として、今後もそれぞれで経営を行っていく。

小規模土地で開発

タスキは、2023年9月期、185億6541万円を売り上げ、前年同期比51%増、営業利益も24億3009万円で、同41.7%伸ばした。

売り上げの99%を占めるのが、60〜150㎡の狭小地にRC造の賃貸マンションを建てて販売する投資用不動産開発事業だ。1棟あたりの販売額は3億〜5億円規模で、相続税対策にニーズのある個人投資家が主な販売対象となる。

同一エリアに複数の現場を抱えるドミナント戦略や、10カ月で竣工する短工期のノウハウにより、建築コストを抑える。同社の賃貸物件は相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度の小規模宅地等の特例を活用できるため、顧客にとって節税効果も大きい。23年9月に発表した10カ年計画では、このビジネスモデルの拡大により、開発事業の売り上げだけで1100億円を目指すことを掲げた。

投資用不動産を開発、販売する同業者に向けて、業務支援システムを提供するSaaS(サース)事業も、10カ年でアクティブ企業数1500社に伸ばす計画だ。同社のSaaSプラットフォーム「TASUKI TECH(テック)」では仕入れた土地の建物企画、レントロールや家賃収支シミュレーションを瞬時に行う機能を順次開発していく。「デベロッパーの業務効率化に特化したシステムがなかったので、自社で開発した。先んじて市場を獲得するために、DX(デジタルトランスフォーメーション)部門への投資を継続する」と柏村社長は話す。

土地仕入れに強み

新日本建物は、23年3月期、211億537万円を売り上げた。このうち、投資用マンションの開発事業が約56%、土地を同業者に対して販売する流動化事業が約43%を占める。投資用マンションの1棟あたりの販売額が6億〜20億円規模になることから、顧客対象は海外の機関投資家や法人が中心だ。

強みとするのは仕入れの営業力だが、個々の社員の経験値やネットワークに依存する部分が大きい。そのため、実績のある体制を残しつつ、営業の仕組み化を進めていくことも重要な経営課題だ。タスキが開発するシステムを活用し、年次の若い社員でもベテラン並みの仕入れを可能にする体制を目指す。23年8月には、土地査定サービスサイト「SNTランド」をリリースした。地主層に対して土地売却の機会を直接呼びかけている。

「仕入れ力こそが成長につながるという信念を持ってやってきた。タスキのシステムでさらに強化したい」(近藤会長)

両社は共に少数精鋭で開発に特化する点で共通する。それぞれ社員数は40人前後で、売り上げ規模に対して極めて少ない。また、両社とも賃貸管理は行わない。今後も管理はアウトソーシングし、開発に専念する方針だ。

(野中)

(2024年4月1日20面に掲載)