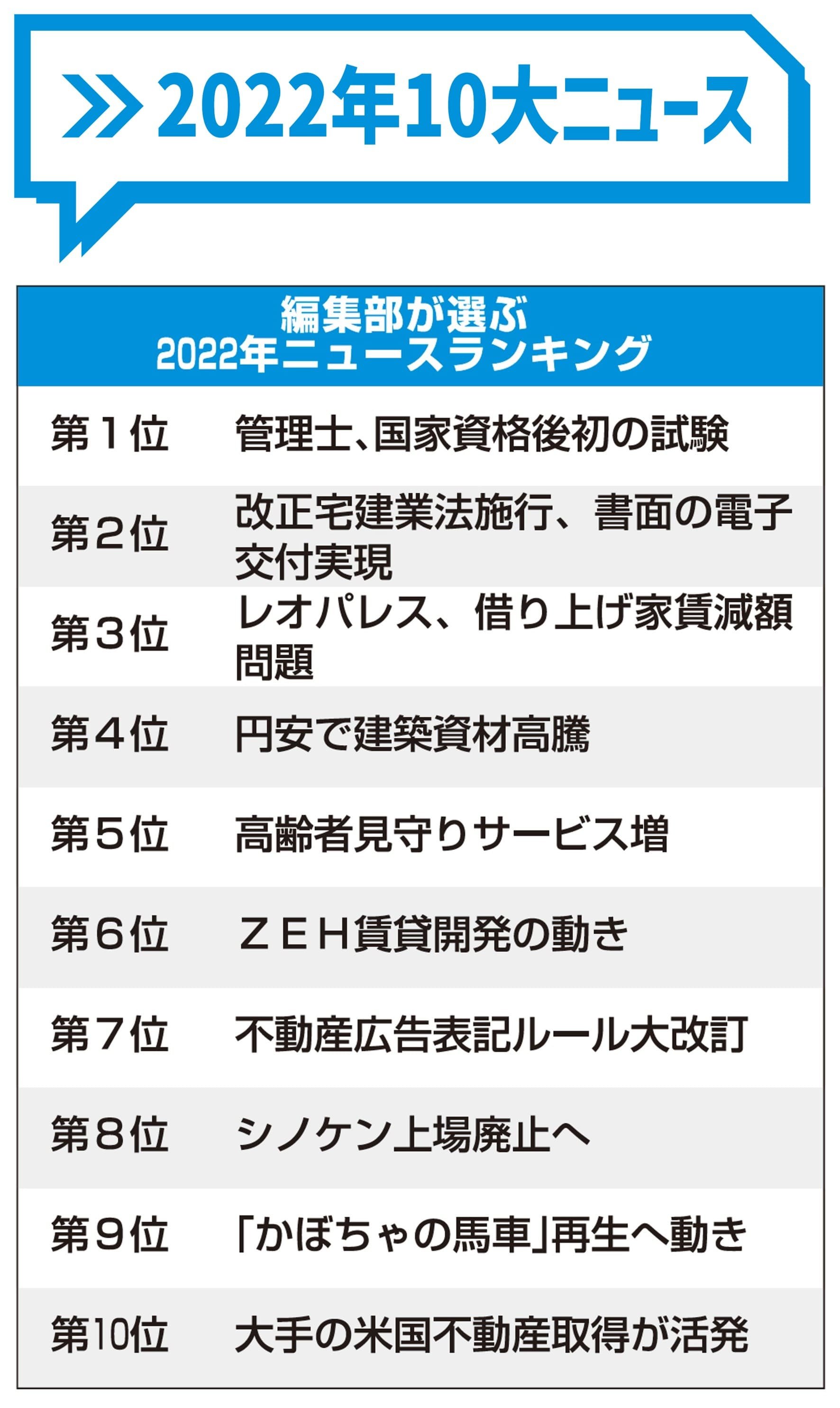

【2022年10大ニュース】編集部が選ぶ2022年ニュースランキング

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会,ユーミーホールディングス,アンビションDX(ディーエックス)ホールディングス,レオパレス21,大東建託,R(アール)65,オリックス銀行,不動産公正取引協議会連合会,シノケングループ,インテグラル,スルガ銀行,ハドソン・ジャパン,三好不動産,ローン・スター・ファンド,日鉄興和不動産,東急不動産,阪急阪神不動産,ファミリアリンク,ケネディクス,三井物産デジタル・アセットマネジメント,いちご,エル・ディー・ケイ,アートアベニュー

ランキング|2022年12月25日

2022年の賃貸業界に大きな影響を与えたニュースを編集部がランキング形式で紹介する。注目すべきは、賃貸不動産経営管理士の国家資格化後初の試験結果が発表された点だろう。賃貸管理業を行う賃貸不動産経営管理士が「士業」として公に認められ資格取得の関心が高まる。不動産取引の電子契約が全面解禁されるなど、変化の大きい年となった。法律・制度、事件、トレンドなどのカテゴリーから印象深いニュースを振り返る。

1.管理士、国家資格後初の試験

合格者初の1万人超え

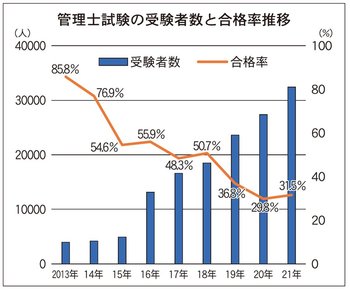

第1位は賃貸不動産経営管理士(以下、管理士)の国家資格化後、初の試験結果が発表されたことだ。

賃貸住宅管理業適正化法(以下、管理業法)が、21年6月15日に全面施行されたことに伴い、管理戸数200戸以上の登録事業者に対し「業務管理者」の設置が義務化。

「業務管理者」になるための要件のうちの一つに管理士の登録があり、一定規模の賃貸管理会社は業務従事者の管理士取得を推進する必要が出てきた。

それを背景に、21年11月に実施され、22年1月に結果が発表された、令和3年度の管理士試験は、受験者が過去最多の3万2459人。合格者も1万240人と、同試験の開始以降初めて1万人を超え、過去最多となった。

22年11月に行われた令和4年度の管理士試験の受験者は速報値で3万1686人。合格発表は、22年12月26日午前10時に一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)のホームページにて行われる。

管理士の登録者数は全国で7万3000人(22年6月時点)と、宅地建物取引士の登録者数が約112万人(21年度末)に比べるとまだ6.5%程度にとどまる。

21年度の5問免除講習の様子

全国賃貸住宅新聞の調査では、20年3月時点で、推計1925万2400戸あるといわれる民間運営の賃貸住宅。その適切な管理・運営を行う人材の育成、それに伴う有資格者数の拡大は賃貸業界の未来にとっても重要だ。賃貸管理業の存在感を高めることにもつながるだろう。

2.改正宅建業法施行 書面の電子交付実現

電子契約全面解禁でDX拍車

第2位は不動産取引における電子契約の全面解禁。賃貸業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を大きく後押しする年になった。

国土交通省は5月18日に重要事項説明と賃貸借・売買契約時の電子書面交付を可能とする改正規定を施行した。施行に伴い「宅地建物取引業法施行規則」を一部改正。具体的には宅地建物取引事業者が行う四つの事項を規定する改正を行った。

一つ目は、書面を電子上で提供する際に用いる方法。二つ目は、書面を電子上で提供する際に適合すべき基準。三つ目は、書面を電子上で提供する場合、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容。四つ目は、書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法だ。

電子契約を導入し、業務の効率化に成功している企業がある。

電子契約を行っている様子のイメージ(提供:イタンジ)

年間賃貸仲介件数1500件のユーミーホールディングス(神奈川県藤沢市)では、19年より電子書面交付の社会実験に参加し全面解禁前に電子契約を先行導入した。月ごとに差は出るものの、22年の電子契約実施率は50〜80%。契約業務に営業社員が行うフローが少なくなったことで、スタッフの事務作業が減り残業時間の削減につながった。

同じく電子契約を先行導入していたアンビションDX(ディーエックス)ホールディングス(東京都渋谷区)は、押印など契約業務に1件あたり20〜30分程度かかっていたが、5分程度にまで短縮された。DX推進室の中村勇介室長は「オンラインでの対応ができる会社が今後顧客に選ばれるようになる」と電子化の重要性を語る。

電子契約により、契約業務のオンライン化が進めば、賃貸住宅業界においてもより一層の業務効率化やペーパーレス化、コスト削減などのメリットが期待できそうだ。

3.レオパレス、借り上げ家賃減額問題

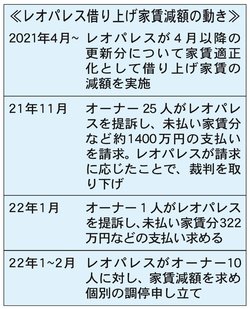

第3位にランクインしたのは、レオパレス21(以下、レオパレス:東京都中野区)がマスターリースする賃貸住宅の借り上げ家賃減額問題だ。21年4月に問題化して以降、22年に入っても尾を引いている。

レオパレスは、21年4月以降の特定賃貸借契約の更新分を対象に、借り上げ家賃の減額に関する通知をオーナーに送付。減額に応じないオーナーに対しては、レオパレスが調停や訴訟に持ち込む動きが出ている。

それに対し、オーナーが集団の訴訟や交渉を起こす動きも見られた。これは、同意をしていないのにもかかわらず、レオパレス側の提示した減額賃料が一方的に振り込まれたケースに対する動きだ。

問題の争点は、レオパレスの提示する減額した借り上げ家賃が適正かどうかだ。

東京地裁で係争中の裁判では、レオパレスがオーナーを相手取り、借り上げ家賃減額請求を主張する。

係争中である借り上げ家賃の減額請求訴訟の裁判の結果次第では、借り上げ家賃額で合意に至っていない案件への影響も考えられる。

レオパレスの提示した減額家賃と不動産鑑定評価に乖離(かいり)があった場合、ほかの事案でレオパレスが同様の減額請求訴訟を起こした際は、家主が対決姿勢を示す可能性がある。

4.円安で建築資材高騰

第4位は、賃貸市場にもインパクトを与えた円安だ。

マイナス面の影響は輸入資材の高騰による建築費の上昇だ。業界最大手の大東建託(東京都港区)は「(円安が進行し、ドル換算で)1円上がると、建材の輸入価格が年間で3億円上昇する」とコメント。ほかにも、賃貸住宅の企画・販売を行う会社では、国内での買い控えが発生。想定していた収益確保ができない見込みであるため、投資計画を一次中断したケースが出てきている。

部材メーカーからは値上げ要請が飛び交い、施工会社から相談が相次ぐ不動産会社も見受けられた。

一方で、円安を追い風とする動きもある。海外の投資家の間で、円安で割安感の出ている日本の賃貸住宅を取得する意欲が高まっているようだ。

以前から日本の不動産の安定性は注目されており、ここに円安の効果で実際の取得価格を抑えることができたことで割安感が生まれている。

特に欧米の資金を取り扱う機関投資家やシンガポール、香港、台湾の投資家からの問い合わせが増えていると話す不動産会社もあった。

5.高齢者見守りサービス増

第5位は高齢者向け賃貸住宅の見守りサービスだ。高齢者の受け入れのため、賃貸住宅への見守りサービス設置がじわりと広がった。

高齢者をターゲットとした部屋探しポータルサイトを運営するR(アール)65(東京都杉並区)では、見守りサービス「あんしんみまもりパック」の提供件数が開始から1年で2倍になった。契約を開始した21年4月から22年4月には200件となり、23年4月には500件を見込む。

見守りサービスの導入は徐々に広がるものの、業界における高齢者の入居受け入れは途上だ。

国は21年に、事故物件告知義務ガイドラインに加え、入居者の死後に契約解除や残置物処分ができる事務委任のモデル契約条項も策定。

いずれも高齢者の賃貸住宅への受け入れを推進するための施策だが、実務での活用はまだ進んでいない。既存のサービスを活用し、まずは1人でも高齢者を受け入れることが求められている。

6.ZEH賃貸商開発の動き

第6位は、大手ハウスメーカーやデベロッパーがZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)仕様の賃貸住宅商品の開発・販売を強化していることだ。

背景には、21年10月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において「30年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」という政府目標があり、ZEH基準が標準となる将来に向けた取り組みと考えられる。

ZEH仕様の普及に向け、融資の金利を優遇する動きも見られた。

オリックス銀行(東京都港区)は、名古屋圏内で賃貸住宅の開発を行うフィリックス(愛知県名古屋市)と提携。9月にフィリックスが開発したZEH基準を満たす物件を購入する個人投資家への融資に、優遇金利を設定すると発表した。

同行は、10月時点で6社のデベロッパーと提携。ZEH仕様賃貸住宅6棟への優遇金利による融資が決定している。

7.不動産広告表記ルール大改訂

第7位は、不動産公正取引協議会連合会(東京都千代田区)が行った「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」および「表示規約施行規則」の改正だ。10年ぶりの大きな改正となった。

賃貸仲介事業者にとって大きいのは、物件から駅など到着点となる施設までの徒歩所要時間や道路距離の計測方法の変更だろう。計測のスタート地点の明文化と主要ターミナル駅までの計測方法が変更された。今回の改正でマンションやアパートについては建物の出入口(エントランス)をスタート地点とすることが明文化された。

主要ターミナル駅までの所要時間の計測方法も修正された。改正以降は朝の通勤ラッシュ時で計測することとなった。乗り換えが必要な場合は、乗り換えに要する時間や交通機関の待ち時間も含めて表記する。

注意すべき点は今回の改正はSNSを利用した集客にも適用される点だ。「SNSでは広告ルールの順守が意識されていない。SNSもインターネット広告として規制しているので注意してもらいたい」(佐藤事務局長)

8.シノケン上場廃止へ

第8位はシノケングループ(以下、シノケン:東京都港区)の上場廃止に向けた動きだ。

投資会社のインテグラル(東京都千代田区)が、子会社のSKライフサポートを通じ、シノケンの株式公開買い付けを実施。8月12日から9月26日にかけて行われた買い付けによりSKライフサポートの所有数が株式発行比率の62.87%を上回った。シノケンはSKライフサポートの子会社となり、株式併合などの方法により、東京証券取引所スタンダードに上場する株式を非公開化。12月22日に上場廃止した。

シノケンは、1990年の創業で、サラリーマン向けにアパートの開発と販売で事業を伸ばしてきた。販売した物件の管理も増やし、経営を安定化。02年に東証ジャスダックに上場。21年12月期の売り上げは、963億9445万円だった。

インテグラルの資本参加により、シノケンは、開発・販売中心のビジネスモデルからの脱却を図っていく。

9.「かぼちゃの馬車」再生へ動き

第9位のキーワードは「かぼちゃの馬車」だ。スルガ銀行(静岡県沼津市)の不正融資で問題化した物件が再稼働する。

相場離れした価格で投資家にシェアハウスを購入させ、その後サブリース会社が破綻した「かぼちゃの馬車」事件。過度に収益性の低いシェアハウスなどを購入した投資家が被害者団体を設立した。

21年6〜8月にかけ、スルガ銀行との調停が行われた。スルガ銀行は、シェアハウスのオーナー404人分の債権605億円を新たに第三者へ売却したことを22年3月に発表した。4月以降にも同様の一括売却を実施。物納での借金帳消しを求めた債務者への対応は22年9月に第4弾をもって完了したとする。

調停により、9月までにオーナー延べ1051人、1653億円の借り入れが代物弁済でゼロになった。

そんな中、シェアハウス「かぼちゃの馬車」自体も、再生へ動き出した。

新ブランドのシェア型アパートメント「TOKYO β(トウキョウベータ)」としての再生に名乗りを上げたのは、米国の投資ファンドグループのハドソン・ジャパン(東京都千代田区)と三好不動産(福岡市)だ。

調停の対象になった全物件を買い取ったのは、米国の投資ファンドであるローン・スター・ファンド(米国テキサス州)。20年3月から22年3月まで、3回にわたってスルガ銀行が行った入札で、1213物件を取得した。そのうち更地や未竣工物件を除く1083棟1万4477室の事業再生に乗り出した。

10.大手の米国不動産取得が活発

第10位は、大手不動産会社による米国の賃貸住宅の取得だ。取得後リノベを施し物件価値を高めてから売却する事業の展開を狙う企業が増えている。

日鉄興和不動産(東京都港区)は1月に米国不動産事業を再開し、2月に9棟150戸の物件を取得した。それに加えて、9月には1棟228戸の大型物件を追加で取得した。

日鉄興和不動産がアトランタ都市圏で取得した物件の内部

東急不動産(東京都渋谷区)は、7月に2棟の大型物件を取得後、9月にさらに4棟を取得した。

それぞれ146戸〜200戸超の大型物件だ。同社は合計20棟4543戸の米国賃貸物件を取得したことになる。

両社とも木造の築24年〜50年の築古物件。リノベを施しすぐに売却するか、3〜5年の保有後売却し、キャピタルゲインを狙う。

阪急阪神不動産(大阪市)は5月末に1棟49戸の物件を取得したことを発表した。築4年の新築物件で、賃料収入の確保を目的としている。同社では今後海外不動産事業を拡大し、米国不動産の取得を加速させていくという。

番外編

インバウンド需要復調

22年3月からコロナ禍での入国制限が緩和され、インバウンド需要が回復の兆しを見せた。

3月以降、就職や留学で日本への入国を待っていた外国人が次々に来日し、22年7月末時点で訪日外国人数は累計約82万人と、21年の年間人数約35万人の2倍を超えた。

それに伴い賃貸住宅への入居が急増。需要回復は大都市だけでなく、観光業復活に向け人材獲得を狙う地方でも増加した。

10月にはすべての入国者を対象に入国制限が緩和され、民泊や簡易宿泊所での訪日外国人からの需要が高まった。ファミリアリンク(神奈川県川崎市)の柏木祐介社長は「22年の8~9月には、日本国籍85%に対し外国籍が15%ほどだった予約件数の割合が、11月には50%にまで高まっている」と話した。

不動産STOによる資金調達

不動産をデジタル証券化し投資家に販売する不動産STO(セキュリティー・トークン・オファリング)の公募が徐々に増えつつある。不動産運用大手のケネディクス(東京都千代田区)は8月に大型の不動産STOを実施し、累計調達額は約105億円となった。

そのほか、三井物産グループでデジタル関連事業を手がける三井物産デジタル・アセットマネジメント(東京都中央区)は6月に、都内の賃貸マンションを裏付け資産とした不動産STO第3弾の募集を行った。

11月にはいちご(東京都千代田区)が不動産STOの第1弾を発表。参入企業の増加により、不動産STOの市場が広がりを見せそうだ。

オフィス改革、各社で続々

コロナ下でテレワークなど働き方の選択肢が広がった。22年は、コミュニケーションの円滑化や生産性の向上を目的として、賃貸業界の各社でオフィス改革が行われた。

マンスリーマンション運営や法人仲介を行うエル・ディー・ケイ(大阪府吹田市)は4月、東京の拠点を「プロフィットオフィス」をテーマにリニューアル移転した。企業ブランドやイメージアップにつなげ、リクルーティング活動にも生かしていく。

同じく、賃貸物件の企画などを行うアートアベニュー(東京都新宿区)も、5月にオフィスを改修してフリーアドレスを採用した。全部で122席分あった机を63席(52%)に減らした。

(2022年12月26日4・5面に掲載)