国土交通省管轄の住宅セーフティネット制度は、なぜ機能していないの?

法律・制度改正|2023年02月12日

Q.国土交通省の政策の住宅セーフティネット制度がほとんど機能していない現状について、なぜ機能していないのか取材を希望します。

よろしくお願い申し上げます。

■~~~ 目次 ~~~■

❶そもそも、住宅セーフティネット制度って何?

❷住宅セーフティネット制度の現状は?

❸なぜ普及が進まないの?

■~~~ ~~~ ~~~■

住宅セーフティネット制度って何?

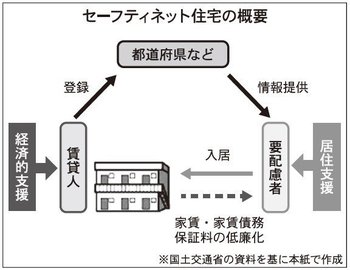

住宅セーフティネット制度とは、高齢者・外国人・障がい者など、いわゆる住宅確保要配慮者(以下:要配慮者)への賃貸住宅の入居を促進するため、要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する制度のことです。2017年に国土交通省によって施行されました。

住宅セーフティネット制度の現状は?

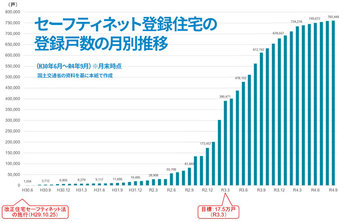

住宅セーフティネット制度の施行から5年が経過しました。令和4年9月時点での登録戸数は76万戸。アパートメーカー大手の大東建託パートナーズ(東京都港区)や旧雇用促進住宅を管理するビレッジハウス・マネジメント(東京都港区)の管理物件が数多く登録されていますが、事業者・利用者双方からの認知度や活用実績はまだまだ低く、普及には課題が残っています。

なぜ普及が進まないの?

全国賃貸住宅新聞社が取材する中で、住宅セーフティネット制度の課題は主に3つあると考えられます。

■住宅セーフティネット制度が普及しない主な原因・要配慮者側が住宅セーフティネット制度を知らない |

①入居のあっせんや認知活動が各自治体に委ねられているため、要配慮者側が住宅セーフティネット制度を知らない。

制度に登録された住宅は「セーフティネット情報提供システム」にて誰でも閲覧・申請することができますが、要配慮者側への認知が進んでいません。要配慮者と住宅セーフティネット制度との接点は、各自治体が窓口となることが一般的です。制度自体を知らないまま、要配慮者が公営住宅などに入居するケースが多くあります。賃貸住宅管理会社・仲介会社が居住支援団体・地方公共団体と共に居住支援協議会を設立し、部屋探しに来た要配慮者にセーフティネット住宅を推薦する場合もありますが、件数として伸びているわけではないようです。

②登録物件の家賃帯が、ニーズに合っていない。

要配慮者には、生活保護受給者、子育て世帯など、家賃に費用をかけにくい層が多く含まれています。登録されている中で、家賃が5万円以下の物件は約20%の16万戸ほど。家賃に加えて、入居者が希望する立地条件などが重なった場合、選択肢が多いとは言えないのが現状です。大手アパートメーカーによる50万戸を超える登録により、戸数こそ大幅に伸びたものの、要配慮者側のニーズに十分応えられてはいません。需要のある低家賃帯の登録戸数を増やすことが今後、求められます。

③オーナー側がメリットを感じづらい。

貸主側のメリットが少ない点も課題です。住宅セーフティネットの対象となる物件は、耐震性を有していること、床面積が25㎡以上であることなど、規模・構造に一定の基準が必要です。この基準は、各自治体によって緩和することができますが、家主からすると、所有物件で登録可能・不可能に分けられてしまうと、関心が薄れる要因となります。また、想定しうる入居者の属性から、入居後のトラブルを恐れて登録を拒む場合もあります。貸主側の心理的負担を軽減する新たな施策が必要となりそうです。

|

【関連記事】 |

いかがでしたでしょうか。 住宅セーフティネット制度が施行された2017年以降、当紙でも時折取り上げてきました。今回、記事を執筆するにあたり、制度設立当初から、対象となる物件基準や入居後の安全性に疑問を持つ声が現場から上がっていたことを思い起こしました。空き家・空室率上昇と、高齢化社会による要配慮者増加の2つの問題を解決できる制度として機能するべく、制度の現状と課題を今後もお伝えしていきます。ご質問いただき、ありがとうございました。

(記事執筆:デジタルメディア事業部 山本悠輔)